就活初期にできるだけ幅広い業界・業種を理解するために、業界研究コンテンツを作りました。何故それが大事かに関しては以下の記事を参考にしてください。

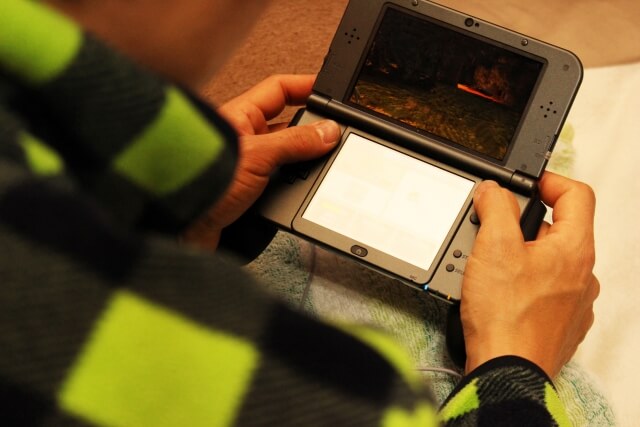

ゲーム・エンターテイメント業界業界情報の7つのポイントを押さえよう

- ゲーム・エンターテイメント業界のビジネスモデルを理解しよう

- ゲーム・エンターテイメント業界の現状と課題・未来

- ゲーム会社にはどんな仕事があるのか、職種の情報

- ゲーム会社に働く人のモチベ―ションは何か

- ゲーム会社に向く人、向かない人はどういう人か

- ゲーム・エンターテイメント業界の構造

- 主要ゲーム・エンターテイメント会社の概況

Contents

ゲーム・エンターテイメント業界の現状と課題

世界のゲーム市場動向

まず広く世界に目を向けるとゲーム市場全体は成長しています。

Newzoo(オランダ・アムステルダムに本社を置く調査会社)のグローバル・ゲーム・マーケットの予測では、グローバル市場は2017年から2021年までに平均10.3%の成長率を維持し、2021年には約20兆円となる1,801億ドルに達するとされています。

そしてこの高成長を支えているのは、マーケット全体の過半数を超えるとされているモバイルゲームであると分析しています。つまりハードはiPhoneやAndroidのスマホやタブレットの共通プラットフォームが成長を牽引することになります。

2020年のグローバルのデバイス別市場シェアでは、モバイルが49%、PCが22%、日本メーカーが得意なコンソールは29 %という割合になっています。

国別では中国市場が最も大きく、続いてアメリカ、日本の順で大きく、地域で言えば中国と日本が含まれるアジアパシフィック地域が世界市場の54%、アメリカが含まれる北米が8%、中南米が10%、欧州が14%・中近東・アフリカが14%とういう割合になっています。

2020年:シェアデータ出典:『グローバルゲームマーケットレポート2020』

日本のゲームメーカーの現状と課題

日本市場の少子高齢化

日本のゲーム業界の避けて通れない問題は、少子高齢化が進む国内の状況です。

ゲーム市場の動向をどのビジネスモデルを中心に語るかで市場の見方が変わってくるので注意が必要です。

また、企業の業績の推移でみると家庭用ゲーム機、携帯用ゲーム機の新モデル導入と、旧モデル末期では市場の状況が違います。

斬新なゲーム機がローンチされ、ハード、ソフトとも大人気を博せば、企業の売上も、ゲーム市場全体も大きく盛り上がるのがこのビジネスの特徴です。

ファミリーコンピューター、ゲームボーイ、スーパーファミコン、PlayStation, PlayStation II~5、任天堂Wii、スイッチなど、次々にゲーム業界全体に影響を与えたモデルの登場と、そこで圧倒的な人気を博したソフトによって市場の動向は大きく変わります。

任天堂Switch、PlayStation 4ともに販売は好調を博しました。

2020年に発売されたPlayStation5は生産数の不足で品薄が続いていることと、ソフトの不足によって期待値程販売数は伸びていませんが、その問題が解消されれば爆発的な伸びも期待されています。

またスマホのオンライン、アプリゲーム市場も成長しています。更に新型コロナウイルスによる巣ごもり需要拡大によって、市場全体としても好調を保っています。

しかし国内市場を冷静に見ると、少子高齢化はゲーム業界にインパクトを与えるのは明らかです。

ゲームも多様化しており、シニアや高齢者がゲーム市場に戻ってくる、もしくは新たなユーザーになるという可能性も十分ありますが、現在のハード・ソフトメーカーがメインのターゲットにしているのはキッズ、ティーン、20代、30代までというのが現状です。

従って、少子化、及び人口減少は国内市場の縮小を決定づけてしまう非常に大きなファクターとなります。ゲーム業界だけではありませんが、日本国内の市場が人口減少社会、少子高齢化社会を前提にビジネスの成長戦略を作らなければならないのは明らかです。

世界市場での課題

日本のソフトの強みと弱み

日本企業が開発した家庭用ゲーム機やそこで登場するキャラクターは海外でも非常に人気があります。任天堂もソニーインタラクティブも海外売り上げの方が多く、人気のキャラクターはマンガ、アニメや映画といったコンテンツにも展開されていて、日本のゲーム産業の強みでもあります。特にアクションゲームやRPGといった分野では、キャラクターの役割が大きく、日本企業が誇るIP(Intellectual Property)なのです。

このような強みを持つ日本のゲーム企業ですが、FPS(First Person Shooting)という、一人称で目の前に現れた敵を撃っていくタイプのゲームは海外メーカーに強みがあります。

映画のようなストーリー性、演出やリアルな表現が必要であり、技術的なハードルも高い分野です。DOOMやDestinyをはじめ、全世界的にヒットした作品は数多く、日本メーカーがうまく食い込めていない分野です。ゲーム開発者の好みやマーケット自体の好みの違いから、仕方がない面もありますが、今後成長していくための課題になる分野です。

また、世界では既にeSports(エレクトロニック・スポーツ)というゲーム競技分野が確立しています。

日本ではPCオンラインゲームが海外ほど盛んでないためこの分野への対応も成長のための課題の一つです。最近ようやく注目を集め、BSやインターネットテレビで大会での日本人選手の活躍が放映されるなど、ブームへの兆しが見えてきました。

モバイルゲーム市場の特殊性

ゲーム市場の主力がスマホやタブレットのモバイルゲームに移行しつつあるなかで、日本でもスマホ向けゲームが若い世代のみならず、サラリーマンや主婦にも浸透しています。

スマホ用ゲームでも大型ゲームは開発費も数億円かかるため、テレビで大量の広告宣伝をかけて、課金して遊ぶユーザーを大量に抱え込むことで利益を出すビジネスモデルをとっています。

もともとガラケーのゲームから発展していったため、歴史も浅く日本のスマホオリジナルゲームはガチャイベントややレアアイテムへの課金という収益モデルによって成立してきたため、海外市場で日本と同じような人気を獲得することができにくい構造になっています。

海外では通信速度や、課金に対する考え方に違いがあり、日本と同じモデルで収益化を試みたゲームは現状失敗に終わっています。

日本には海外で通用するIPも数多く、キャラクター開発のノウハウもあることから、言語の展開は当然の事、海外で受け入れられる課金モデルを工夫して導入することによって世界市場に食い込むことが課題として挙げられています。

人材開発と開発体制の課題

ハードメーカー、ソフトメーカーとも長期的には日本市場の市場規模の縮小は不可避のため、成長のためには海外の市場に活路を求めるしかありません。世界には人口も増加し、経済も成長している新興国は多く、特にアジア市場は最も可能性がある地域と言えます。

このアジア市場にアメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国、シンガポールなどのゲーム企業と競いあっていくためには、日本の強みを活かしつつ、世界で通用するゲームをいかに時間もコストも効率的に配置し、かつ人的にグローバルの知見を採り入れてゲームを創っていく体制を敷けるかが大きな課題となります。

全世界で社会現象にもなったポケモンGoはNiantic Labと株式会社ポケモンが共同で作ったゲームですが、元々はGoogleのGoogle Mapの位置情報と拡張現実(AR)技術を利用したビジネスを開発するスタートアップ部門であったNianticが、Googleから独立してイニシアチブをとってヒットさせたゲームです。

ポケモンという日本の強力なIPとグローバルな知見と技術、そしてNianticでプロジェクトをリードした日本人がいたからこそ大成功したゲームなのです。

ポケモンGOの例は日本「企業」が自ら発想した例ではありませんが、開発体制や世界市場への展開の成功例であることは間違いありません。

このように世界に通用するゲームの開発を担える人材の開発、またそういう体制を構築していくことが日本企業にとっての大きな課題です。

技術の競争

家庭用ゲーム機では強みのある日本企業ですが、世界ではVR、AR、そしてAI技術は日進月歩で新しい技術が開発されています。またインフラとしても5GやIoT化が進むと、ゲームを取り巻く環境もどんどん変わっていくことでしょう。

現在家庭用ゲーム機では市場シェアを握っている日本メーカーも、新しい技術や発想を持つ製品によっていつかは陳腐化して、競争力を失ってしまう可能性もないとは言えません。

ゲーム機の開発には長い時間が必要ですが、製品化するかは別としても、常に最先端に立っている、そして走り続けている必要があるのです。

ソフト開発でもElectronic Arts社が開発したリアルプレーヤーモーションテクノロジーがゲームに登場するキャラクターの動作、反応性を圧倒的に高めてしまったように、積み上げたノウハウとは違う次元の技術で市場を一変させてしまうことが出来るのが、この業界の怖さでもあり、醍醐味でもあるのです。

夢や楽しさがあるのは間違いのない業界なので、やりがいも大きいと感じる学生の皆さんも多いと思います。

ゲーム会社に勤めている人のやりがいや、モチベーション、適性に関しては別の記事で解説していきますので、併せて参考にしてください。

この記事を読んだ人は、以下の記事も併せて読んでいます。

新卒でITエンジニアになりたいなら、ITと就活の専門知識を持つプロに相談するのが近道

IT技術やWeb技術は今の社会にとって必要不可欠であり、それに係る人材は枯渇しています。

ITを担当するITエンジニアは多種多様な産業に渡り、且つ技術をベースとした専門分野に分かれているため、現状の自分にどんな可能性が広がっているのかを正確に判断するのは難しいものです。

この分野のすそ野は広く、プログラミングの知識が殆どなく、その「さわり」程度の知識しかない文系の学生でもITエンジニアの卵として就職することも可能です。

また大学で情報工学を学んでいる学生や大学院でAIを専門に研究してきた学生が、IT系企業だけではなく、外資系のコンサルティング会社や投資銀行のエンジニアとして就職することも普通にできるのです。

しかしほとんどの学生の場合、産業や企業、IT系の職種に対する知識が乏しいため、具体的な就活をどう進めたらよいのか分からず、最初の段階でつまづいたり、無駄な時間を使ってしまいます。

そんな不満や不安を持つ就活生は、ITと就活の専門知識を持つ、ITエンジニアになるための就活に特化した就活エージェントである、レバレッジルーキーに一度相談してみましょう。

とりあえず専門家に聞いてみるのが近道です。もちろん気に入ればその後、全て無料で就活のサポートが受けられます。

少しでも興味があれば下記のボタンで内容をチェックして、興味が湧いたら自分の情報を登録してみよう。登録は1分でカンタンにできます。

36の質問で、あなたの強み・適職を診断

就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。

そんな時は、自己分析ツール「My analytics」を活用しましょう

My analyticsを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。My analyticsを活用して、サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。

またこのツールを利用する際、就活をより効率化できる無料の就活サービスを同時登録することも忘れずに!

36の質問で、あなたの強み・適職を診断

就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。

そんな時は、自己分析ツール「My analytics」を活用しましょう

My analyticsを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。

My analyticsを活用して、サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。

就活は自己分析が必須!…ただ、やり方がわからず、悩んでいる人も多いはず。

そんな時は、自己分析ツール「My analytics」を活用しましょう

My analyticsを使えば、36の質問に答えるだけであなたの強み・適職を診断できます。

My analyticsを活用して、サクッと自己分析を終わらせ、内定を勝ち取りましょう。

あわせて読みたい!就活に即効の記事、ベスト5

-

1

1

-

25年卒の登録が殺到中!大手企業も利用するオファーボックスでスカウトをもらおう

資生堂、マイクロソフト、朝日新聞、ニトリ、コクヨ、KUMON、TREND MICRO、ぴあ、CO・OP、ATEAM、sansan、MicroAd、istyle、RISOなども利用している逆求人型スカウトサービスのOfferBoxを賢く使い、就活のもう一つのルートを開いておこう

-

2

2

-

就活が不安な25年卒の就活生には、dodaキャンパスを賢く利用する打ち手がある

少しでも納得感が高い内定を目指す25年卒の就活生は、スカウトサービスで急成長しているdodaキャンパスを試してみよう。オファーの受信率は99%(23卒2022年6月時点、プロフィール入力率80%以上の場合)。ベネッセならではの充実したオンライン講座やイベント、本格的な適性診断まで無料で使えます!

-

3

3

-

2025年卒就活の情報戦へ、【就活会議】に無料登録すれば、88,000枚以上の本物のESを閲覧できる!

就活は情報戦。企業が提供する情報は重要ですが、それだけでは不安です。実際の社員の評価や、選考を受けた先輩達の口コミによる生の声を入手できる「就活会議」を徹底解説。ESや選考情報のリアルを手に入れよう

-

4

4

-

落ちてしまった選考の結果を、スカウト獲得に活用できる心強いサービスがある

スカウトサービスの大手、【キミスカ】の特徴は、落ちてしまった選考の結果さえもスカウト獲得に利用できる点です。それまでの頑張りを評価してくれる、「本当のあなた」を認めてくれる企業からのオファーを獲得しよう

-

5

5

-

【24年卒】首都圏の学生で、納得できる内定が取れていない人への神サービスを試してみよう

もう一人で悩まなくていい。就活の専任アドバイザーがマンツーマンでES添削・面談対策をしてくれ、しかもあなたに合った優良企業を紹介、完全無料の就活サポートをしてくれる「キャリアチケット」を紹介します